「漏気」は怖いことなのか?

前回のブログでは「漏気」のリスクについてのお話をしました。

今回は前回のブログの補足的な内容で、「「漏気」は怖いことなのか?」というテーマでお話をしていこうと思います。

前回とほとんど同じではないかって?

ほとんど同じに思う人もいるでしょう。

そう思う人は前回のブログを読んで「「漏気」は怖いものなのだ」と思っていただけた方だと思います。

ただ、前回のブログを読んだ人の中には、こう思っている方がいるのではないかと私は予想しています。

「すごく怖いことのように書いているけれど、それは最悪の場合でしょ」

そう思った方・・・

その感想はあながち間違いではありません。

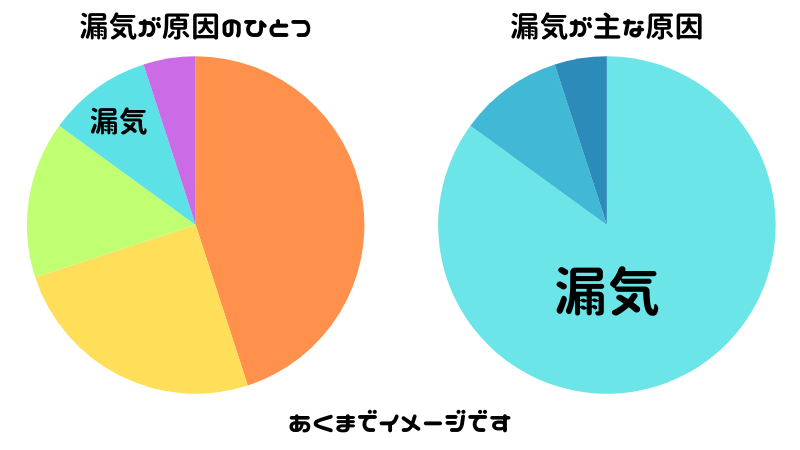

私の前回のお話しは「漏気」のリスクの話であって、「漏気」によって実際に悪いことが起こった場合の話、つまりは最悪の場合の話ですから。

ただそれは皆さんを脅かすために大げさに書いて恐怖を煽ったということでは決してありません。

最悪の場合を想定して対策しておくべきだと考える理由があるからなのです。

まず前回と前々回のブログのお話が前提となるので、簡単におさらいしましょう。

前々回のブログの内容は、

「漏気」とは「意図していない」空気(気体)の出入り。

「意図していない」ということは、すべて「予想できていない」ということ。

「予想できていない」ということは、何が起きるか誰にも「わからない」

どこから、どんな空気が、どれだけ、どんな経路を通っているのか「わからない」

そういった「わからない」ことだらけの空気(気体)の流れが「漏気」。

そういうお話でした。

そして前回のブログでは、「漏気」が「わからない」ことだらけの中で、実際にはどのような問題が起こる可能性があるのかということをお話ししました。

これらをもう一度思い出していただいたうえで、お話を続けていきます。

最悪の場合を想定して対策するとき

さきほど最悪の場合を想定して対策しておくべきだと考える理由があると書きましたが、最悪の場合を想定して対策するとき、とはどういうときでしょうか。

まずは、

最悪の場合のリスクが非常に高いとき。

たとえば地震などの天災や事故などが代表的ですね。

実際に自分の周りで起きるかどうかはわかりませんし、場合によっては無縁でいられるかもしれませんが、もしも起こってしまったときは取り返しのつかない事態になる可能性が極めて高いので、日ごろから災害用の備蓄をしたり、棚やタンスが倒れないように対策を採って最悪の場合を何とか免れようと準備したり、それでもそうなってしまったときのことを考えて保険に加入したりします。

次に、

危険度はそれほどでもないがその発生確率が極めて高いとき。

すごく身近なことで言いますと、天気予報で雨の予報を見れば傘を持っていきますよね。(私はいざ家を出るときになるとよく忘れていきます・・・。)

また、目の前に水たまりがあれば避けて歩きますよね。

そうした明らかにわかる危険については普通の人は避けようとします。

さらに、

情報が少なくわからないとき。

初めてのお客さんとの仕事では相手の人柄や状況がよくわかっていないので、いつも以上に対策を考えて準備をして臨んだりします。これまでの経験である程度まではどんなリスクがあるかを予想できますが、実際のところは始まってみないとわかりませんからほとんど余計なものだとわかっていながらも準備をしておくものです。

私も初めてのお客様のところに気密測定に行く際は、普段はほぼ使うことのない、使うかわからない道具も用意して持っていくようにしています。

ほかにもあるかもしれませんが、まあこんなところでしょうか。

まとめると、最悪の場合を想定して対策するときとは、

- 最悪の場合のリスクが非常に高いとき

- 発生確率が非常に高いとき

- 情報が少なくよくわからないとき

ということです。

それでは「漏気」の話に戻しましょう。

先ほどの最悪の場合を想定して対策をするときのお話を「漏気」のリスクについて当てはめて考えるとどうでしょうか。

・・・もうおわかりですよね。

前回のブログでお話ししたように、「漏気」のリスクは健康被害や建物の耐久性、耐震性の低下といった重大な問題につながる可能性を持っています。

そこまでの問題に発展する確率自体は高くないかもしれませんが、もし発展してしまった場合は自分や家族の身体を知らず知らずのうちに蝕み、ほとんどの人にとっては一生ものの買い物である住宅や建物をだめにしてしまうという取り返しのつかない事態となるものです。

「最悪の場合のリスクが非常に高いとき」に該当しますよね。

そして前々回のブログのお話のように、「漏気」は「わからない」。

つまり「最悪の場合のリスクが非常に高い」ことであり、「情報が少なくよくわからない」。さきほどの最悪の場合を想定して対策するときのお話にバッチリ当てはまるのです。

「わからない」ことの恐ろしさ

前々回のブログでは、「漏気」は「わからない」ということだということを強調していました。また今回のお話の中でも「わからない」ということを話題にあげました。

それはなぜかというと、その「わからない」ということが「漏気」の一番怖いところだと私が思っていて、その認識を皆さんにも持ってもらいたいと思っているからです。

「わからない」ということは本当に厄介なことです。

「漏気」が目に見える形でわかるものであれば、またすぐに実感としてわかるものであれば、これまでの私のブログももう少し違っていたと思います。

「漏気」にはこのような兆候があり、その「漏気」の兆候を見逃さないように注意して、もしもその兆候が表れれば対処しましょう、という話で終わっていたかもしれません。

しかし「漏気」の問題は、住み始めてから何年も経ったある日突然に現れます、それもこれまで説明したような重大な問題として。

しかも特に結露の問題はそれ自体が普段目に触れることのない壁の中や天井裏で起こるもので、表から気付くことはとても難しい。

表からでも気付くほどの状態になった頃には、すでに木材が腐りだして取り返しのつかない状態になっていてもおかしくありません。

どこから、どのような空気が、どれだけの量、どのような経路を通ってきているのか、

「わからない」

つまり、どこで起きるかも、いつ起きるのかも、どの問題が起きるのかも、今どれだけ問題が進行しているのかも、

「わからない」のです。

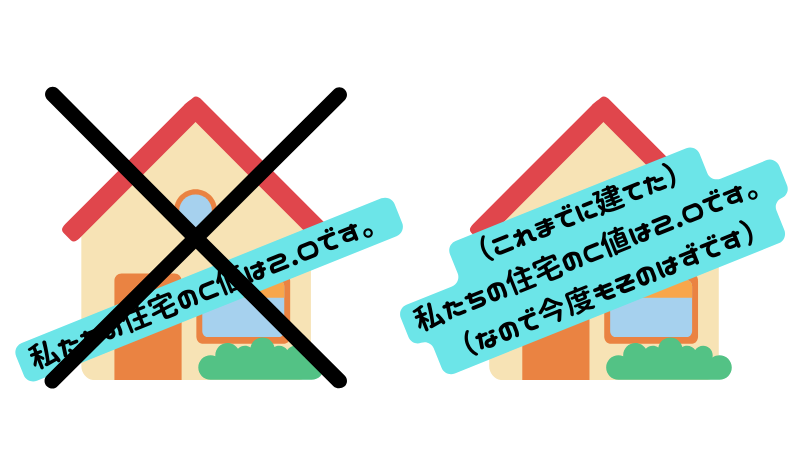

そして「わからない」ということは、ごまかすことができるということでもあります。

日常生活の中では基本的に感じることのできない「漏気」ですから、建物のオーナーが建築時や購入時に気づくことはまずありません。高気密を謳っている建物が本当に高気密なのかを判断する方法は、現状では機械を持ってきて気密測定を行う以外にはなく、それをしない限りはいくらでもごまかすことができてしまいます。

さらに「わからない」ということは、根本的に人の不安を駆り立てて恐怖をあおることでもあります。

真っ暗闇に不安や恐怖を覚えるのも、周りになにがあるのか「わからない」からです。何かが潜んでいて、自分に何かをしてくるかもしれないというようなことを勝手に自分で想像してしまい、不安や恐怖を覚えてしまうのです。

お金が有り余っているような人であれば気にしないのかもしれませんが、ほとんどの人にとっては一生ものの買い物となるような住宅や建物を建てるにあたって、この「わからない」という状況を放置したままでいることはとても怖いことだと私は思います。

さて、「「漏気」は怖いことなのか?」というテーマを掲げて今回お話をはじめましたが、ここまで読んできて皆さんはどう感じましたか。

私自身は「漏気」についてこれまでご説明したような判断をして、「漏気」はいうなれば天災のように最悪の場合のリスクが非常に高いことであり、そのうえで「漏気」の「わからない」という部分が特に怖いことだと考えて、「漏気」についてのことをブログを通して皆さんにお伝えしてきました。

これまでのブログを読んでいただけた皆さんにこのことが少しで伝わっていて、少しでも共感してもらえていれば良いなと思います。

次回は、この「わからない」ことだらけの「漏気」という問題を少しでも「わかる」ことに変えていくために行う「気密測定」とはどんなものなのかについて書けたらと思っています。