「気密測定」について その2

今回は、前回のブログの続きからになります。

前回は「気密測定」の1番目の目的のお話で終わっていました。

(長々と書きすぎました・・・)

ですので今回は2番目の目的からお話を始めていこうと思います。

できれば前回のブログから読んでいただきたいので、読んでいただける方は以下のリンクから飛んでください。

気密測定の2番目の目的、それは何でしょうか。

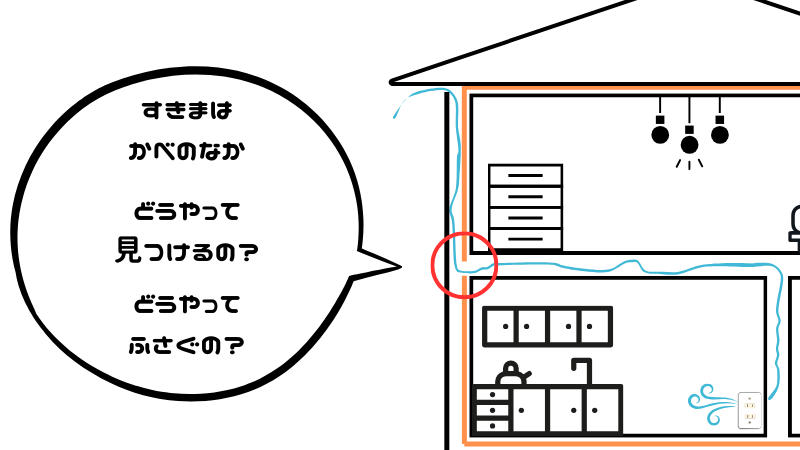

それは、「すきまを見つける」ことです。

建物の外壁や屋根などにある「すきま」の大きさやその数で建物の気密性能は決まりますが、その「すきま」を目ですべて見つけることは不可能です。

そのため、気密測定では建物の外皮に圧力をかけ、そのときの外皮の「すきま」などから出入りする空気の量(漏気量)を測定してその建物の気密性能を決めていくのですが、測定中の外皮に圧力がかかった状態であれば「すきま」が空いているのを目で見つけるのではなく空気の流れなどで確認できるので、普段よりもはるかに「すきま」を見つけやすくなります。

例えば、

- 手をあてて空気が噴きだしている場所を見つけたり、

- 煙を発生させて空気の流れを可視化してすきまの場所を特定したり、

- 特殊な例でいえば、外気が冷えた時間帯であれば「すきま」から流れ込んできた外気がその周辺を冷やすので、赤外線カメラを使用して冷たい場所を探す、

といった方法で「すきま」を見つけることができるようになります。

ただし、ここで問題があります。

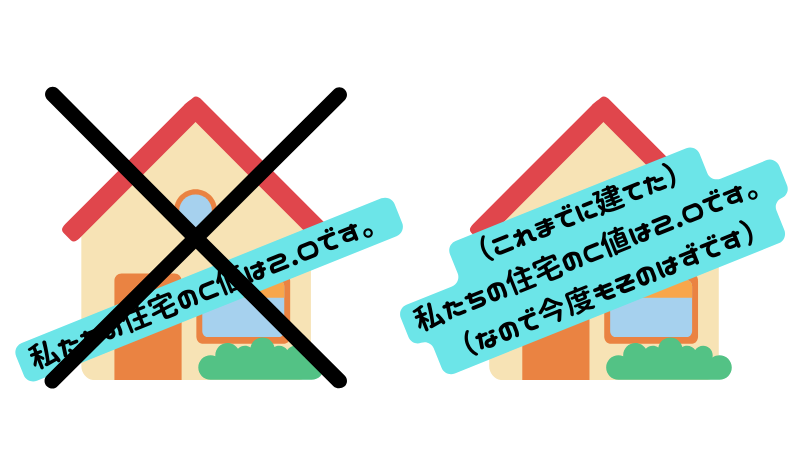

前回のブログでは、建物の気密性能を知るためには建物の完成時に気密測定を実施して数値を確認する必要がある、というご説明をしました。

完成時とはもちろんすべて内装も仕上がった状態です。

この状態で気密測定を行い、許容できないくらい悪い数値が出てしまったらどうでしょうか。

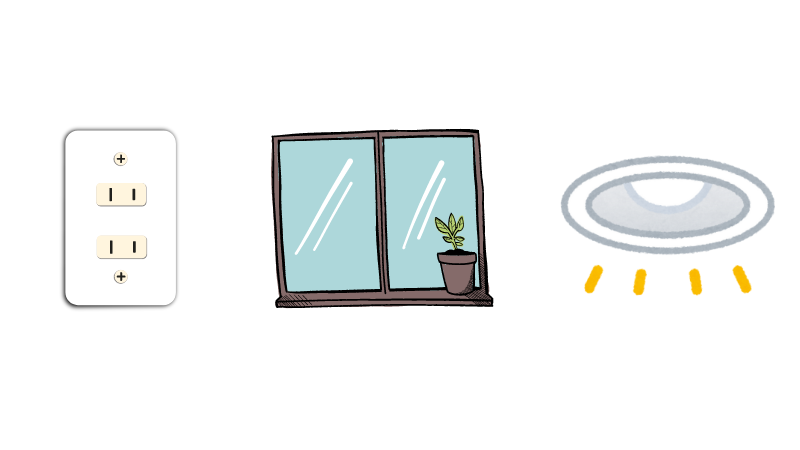

もちろんその場合は「すきま」を探す作業を行うのですが、建物の完成時の気密測定で見つかる「すきま」は、おおかたコンセントやその他の壁付けのコントローラー廻り(間仕切り壁にあるものも含む)、窓廻り、点検口廻り、ダウンライト廻り、床とフローリングの取り合い部分、分電盤廻りなどであり、これらの「すきま」は建物の気密性能が悪くなっている根本原因だとは言えないものが多く含まれてしまいます。

例えば、一番わかりやすいのが間仕切り壁のコンセント類です。間仕切り壁なので気密シートはありません。外気を遮断するための気密シートは外壁の中には必要ですが、間仕切り壁の中には必要ありませんよね、理論上は・・・。

それにもかかわらず、たいていの住宅では完成時の気密測定で間仕切り壁のコンセント類の廻りからの漏気が見つかります。なぜでしょうか。

それは、外壁の中の気密シートやその取り合い部分に「すきま」があるからです。そのすきまから外気が侵入し、階間の空間などを経由して間仕切り壁の中に入り、コンセント類の廻りから室内へ漏気しているのです。

つまり、間仕切り壁のコンセント類の廻りからの漏気の根本的な原因はコンセント類の廻りの気密ではなく、外壁の気密シートやその取り合い部分の「すきま」となります。

ここまでご説明すれば、建物が完成した状態からでは、「すきま」を探して対処するのにも限界があることがわかっていただけるのではないでしょうか。

根本的な原因となる「すきま」はほぼすべて壁の中に隠れてしまっているため、気密性能を悪くしている根本的な原因をはっきりと特定することが非常に難しく、運よく特定ができたとしてもほとんどの場合そこに手が届かず対処できないので、対症療法的な対処しかできません。

目標の数値まであと少しであればそこからでも対処してなんとか目標をクリアすることは可能かもしれませんが、目標から大きく外れてしまっているのであれば対症療法的な対処だけではどうにもならず、最悪の場合は壁や天井を剥がして対処するしかないことになってしまいます。

つまり何が言いたいかというと、建物の完成時の気密測定はあくまで前回のブログでお話しした1番目の目的である「気密性能を数値化する」ことを達成するためのものであり、今回の2番目の目的である「すきまを見つける」ことにおいては完成時の気密測定では手遅れに近いということです。

2回の気密測定

完成した状態でないと建物の気密性能は測定できない。

でも、

完成した状態では気密性能が悪いとわかってももう手遅れ。

・・・じゃあどうするんですかって話ですよね。

答えは簡単、手直しがしやすいタイミングで測定すればいいんです。

完成時の気密測定(完了検査)とは別に、手直しのしやすいタイミングでも気密測定(中間検査)を行う。つまり合計2回の気密測定を行えば万事解決です!

・・・?

― パンがなければお菓子を食べればいいじゃない ―

みたいなことを言っているように聞こえますが、怒らないでくださいね。

冷静になって考えてみましょう。

完了検査で目標値から大きく外れてしまった場合、先ほど書いた通り壁や天井を剥がして手直しするという大きな手戻りが発生します。その費用をだれが持つのかはその契約によるところですが、どちらにせよ余計な費用、余計な工期が掛かることとなり、さらにはそれまでの信頼関係をも損ねてしまう結果となります。

目に見えない壁の中で発生している問題である以上、お客さん側にその他工事全体への不信感を与えてしまうことは容易に想像できるのではないでしょうか。

もちろん運よく完了検査で目標値をクリアできていれば中間検査なしでも問題ないのですが、それを保証することは誰にもできません。

- 工事を行う側は、上記したリスクを回避するため、

- お客さん側は、より気密性能が高くて安全安心な住宅を手に入れるため、

完成検査だけでなく中間検査も実施することがお互いにとっても大事なことなのです。

ただ勘違いしていただきたくないことが、中間検査の時点で目標値をクリアしているといっても完了検査の時点でそれをクリアできている保証はないということです。

中間検査後に主に電気工事において気密層に穴をあけなければならない作業が出てくるため(配線やコンセント設置など)、下手をすると気密性能が下がる可能性がないとは言い切れません。

そうした意味でも、中間検査だけでも完了検査だけでもなく、2回の気密測定が必要となります。

「すきま」の種類

気密測定の際に見つけることのできる「すきま」には種類があります。

- 『根本原因とは言えない「すきま」』

- 『根本原因となる気密層自体の「すきま」』

以上の2種類です。

完了検査時に見つかる「すきま」は前者が多く、中間検査時に見つかる「すきま」は基本的に後者です。

前者の「すきま」は根本的な原因にアプローチできないので、見つかった箇所をふさぐとその分だけ別の箇所から空気が出てくるといった現象が起こり、あまり大きな改善が期待できないのが特徴です。

また対処しても根本的な「すきま」はふさげていないため、壁の中などを空気が通過することは防げておらず、壁の中で結露を起こすといった現象のリスクには対処できていない可能性が残ります。

それに対して後者の「すきま」は根本的な原因にアプローチができるので、すきまをふさいだ分がほかの箇所に回るということも少なく、気密性能を大きく改善することも可能となります。

(実際、私の経験の中でも中間検査中(3時間程度)にC値を1.0くらい下げた工事業者さんもおられました。)

そしてその後者の「すきま」はそこからさらに分類することができます。

- 施工の不具合や不注意による「すきま」

- 採用された気密システム自体の問題から発生する「すきま」

の2種類です。

もちろん見つかることが多いものは前者の方で、例えば工事中に気密シートに空けてしまった穴であったり、タッカーの穴であったり、気密シートの継ぎ目がうまくテープで留められていない箇所であったり、シールの打ち漏らしであったりといったものがよく見つかります。

注意深く点検すれば中間検査中でなくても見つけることができるものも多い「すきま」なので、日ごろから注意しつつ中間検査で漏れなくチェックしてふさぐことが肝心です。

後者の方でいえば、例えば気密シートの端部を石膏ボードや合板でおさえるだけで終わらせてしまう工法を採用していたり、間仕切り壁と階間空間を仕切る気流止めがなかったりすることがあります(実は例に挙げたのはまだましな方で、言葉で説明しづらい工事業者の多様な勘違いから生じる「すきま」、というよりも「開口」を目にすることがあります)。

こうした「すきま」に関しては、工事業者側は間違っていることをしているという認識がないので、

中間検査を行わなければ絶対に是正されない「すきま」

となってしまうのです。

中間検査・完了検査ではここまでご説明したような様々な種類の「すきま」が見つかります。

その「すきま」には大小さまざまなものがありそれぞれ気密性能への影響度もさまざまですが、結局のところ、

いかにして一つでも多くの「すきま」を見つけ、

それらを一つひとつ地道にふさいでいくか

が建物の気密性能を高める唯一にして絶対の方法なのです。

以上が気密測定の2番目の目的の説明となります。

長かった・・・。

書けば書くほど書きたいことが増えてきて、どうしても長くなってしまいます。反省しないといけませんね。

そういった矢先に余談なのですが(反省できてない)・・・

JIS A2201:2017(送風機による住宅等の気密性能試験方法)、つまり日本での住宅の気密測定の方法を規定している規格によると、

「隙間の位置の検出」は我が国の気密測定の目的には含まれない

らしいです・・・。

ここまでさんざん長々と説明しておいて何言ってんだって感じだと思いますが、JIS的にはそうらしいです。

(ご興味がある方はJIS A2201:2017の附属書JAを読んでみてください)

一応JISのフォローしておきますと、気密測定自体は前回のブログでご説明したようにあくまで「建物の外皮に圧力をかけ、そのときの外皮のすきまなどから出入りする空気の量(漏気量)を測定して、その建物の気密性能を数値化する作業」であり、すきまの位置を探すことはその作業の範囲外だといわれれば確かにそうです。

いやあ、確かに気密測定の方法を規定しているだけと言えばそれだけなので、言いたいことが全くわからないわけではないのですが、ただなぜかこのJIS、これ自体はISO 9972(国際規格)というものを元にして作られた規格で、そのISOにある「すきまの位置の検出」に関しての附属書をあえて削除しているらしいんですよね・・・よくわからんなあ。

ということで、JIS的には気密測定の目的とはみなされていないのですが、私にはなにをどう考えても大事な目的の一つだとしか思えないので、(JISは無視して)「すきまを見つける」ということを気密測定の2番目の目的としてご紹介しました。

ここまで読んでいただいた方であれば、「すきまを見つける」ことが気密性能を高めるためにはとても大事なことであることはよくわかっていただけたのではないでしょうか。

JIS的には目的には入らないようなのでもしも気密測定を依頼する場合は、その業者さんに一応すきまを探す作業はしてもらえるのか確認したほうがいいかもしれません。

やらないという業者さんはあまり聞いたことはないのですが、JISで求められない以上どうかはわからないので。

余談まで長くなりましたので、今回はここまで。

その3につづきます。