「漏気」のリスク/気密の必要性

今回は、前回予告していた「漏気」のリスクについて書いていきたいと思います。

「漏気」のリスクとはなんでしょうか。

「意図せずに」どこからともなく室外の空気が入ってきたり、室内の空気が出て行ったりした場合にどんなことが起こるか考えてみてください。

まず真っ先に思いつくこととしたら、冷暖房が効きにくくなる、エネルギーロスが増える、ということでしょうか。あとはすきま風で寒さを感じてしまうというイメージですかね・・・。

・・・これくらいしか思いつかないのではないでしょうか。

これ以外に思いつくことがなかった方、

安心してください、そんなものです。

一般的によく知られているようなことではないので、このように私はブログに書いているのですから。

今挙げた以外に「漏気」のリスクについてなにか思いつくことができている方は、「漏気」や「気密」についてよく知っている方ではないか、少なくとも一般以上の知識を持っている方ではないかと思います。

あなたはいかがだったでしょうか。

教科書的な「漏気」のリスク

それではまず、教科書的な「漏気」のリスクの答えに触れていこうと思います。

世間一般で説明される、代表的な「漏気」のリスク。

それがこちらです。

- エネルギーロスが増加し、冷暖房費がかさむ。

- すきま風を感じやすくなり、部屋の快適性が下がる。

- 計画通りの換気(計画換気)ができず、室外の汚染物質を引き込んでしまうとともに、 室内の汚染物質(CO2、VOC、におい等)をすぐに除去しづらくなる。

- 壁の中で結露が発生し、建物の耐久性が下がる。

一般的に、「漏気」のリスクを大別すると4つに分けられるといわれています。

読んでみていかがでしょうか。

中にはまったくピンと来ないものもあると思いますので、一つひとつ説明していきましょう。

1. エネルギーロスが増加し、冷暖房費がかさむ。

1番については先ほども挙げたとおり、一般的にもイメージがしやすいことかと思います。

夏の暑い湿った空気、冬の冷たい乾燥した空気が入ってきた場合、その分だけエアコンを余計に動かさないと温度が快適になりません。さらに湿度も快適にしようとすると、夏には除湿分、冬には加湿分のエネルギーがプラスで必要になることは簡単にイメージできると思います。

2. すきま風を感じやすくなり、部屋の快適性が下がる。

2番についてもイメージはしやすいでしょうが、古いお宅にお住まいのかたでないとあまり実感はないかもしれませんね。

冬にすきま風を感じると、暖房をかけている部屋でも寒さを感じます。冷たい外気が入ってきているとともに、風を受けること自体がより寒さを感じる原因となるからです。

ただ、比較的新しいお宅にお住まいのかたでも、「足元が冷える」というかたちで「漏気」の影響を受けている可能性があります。

足元が冷える原因は複数ありますが、「漏気」はその主な原因の一つとなっています。

3. 計画通りの換気(計画換気)ができず、室外の汚染物質を引き込んでしまうとともに、室内の汚染物質(CO2、VOC、におい等)をすぐに除去しづらくなる。

3番以降は一般的にはイメージがしづらくなってきます。

計画通りの換気(計画換気)というのは、設計時に計画されている換気ルートや換気量の通りの換気ということですが、建物の換気を設計するにあたって「漏気」は考慮されません。

設計段階では、例えば一つの部屋に給気口(給気レジスター)と排気ファンがあり、排気ファンが100㎥/hを排気するものであれば、給気口からは同じ100㎥/hで給気されると考えます。

しかし実際には「漏気」があり、給気口からは80㎥/hしか入ってこないということが起こります。残りの20㎥/hが「漏気」で供給されているからです。本来であれば給気口を通った段階でフィルターを介してすべての空気がきれいな状態で入ってくるはずが、どこからともなく入ってきた「漏気」が混じってしまい、計画換気に狂いが生じてしまいます。換気が計画通りにできていないとなれば、想定外の物質を室内に引き込んでしまったり、汚染物質を排出できなかったりしてしまいます。

4. 壁の中で結露が発生し、建物の耐久性が下がる。

4番はそんなこと起こるの?と思う方もいると思います。家で結露を見るのはたいていの方にとっては窓廻りくらいですから。しかし結露というのはただの物理現象、水蒸気を含んだ空気が冷たい表面にさらされればどこでも起こる現象です。

例えば冬の室内の暖房された空気が壁を通じて屋外に「漏気」した場合、壁の中で空気が冷やされて結露が生じます。濡れている状態が続くということは、壁の中の木材にカビが生える、腐るということにつながり、建物の耐久性の低下につながってきます。

いかがでしょうか。思っていたよりも多くの「漏気」のリスクがあったのではないでしょうか。

「漏気」を放置してしまうことは4つものリスクを放置することになるんですね。

これで「漏気」のリスクについてわかっていただけたと思うので、

皆さんも「漏気」の少ない、気密性能の高い家を造りましょう・・・。

・・・と終わっても問題はないのですが、最初にも書きました通り、ここまでは教科書的な「漏気」のリスクのお話。

ここからが私のお話ししたい本題です、前置きが長すぎですよね。

本当に怖い「漏気」のリスク

※ここからのお話は昨今建てられる一般的なレベルの住宅を想定しております。古い日本家屋のような気密性能が著しく低い住宅(C値が5.0を超えてしまうようなもの)であれば事情が変わることがあります。

また、気候区分は3,4,5,6,7地域を想定しております(おおよそ北海道と沖縄を除く地域ということです)。

これまでご説明した4つの「漏気」のリスク、これらはすべて同じ「漏気」のリスクには違いないのですが、私はこの4つのリスクを平等に扱うべきものであるとは考えません。それぞれのリスクに対する「漏気」の影響度と、実際に想定される問題の危険度に違いがあると思うからです。このことを知らないと、本当に怖い「漏気」のリスクがどれなのかを見誤ってしまいます。

〇リスクに対する「漏気」の影響度

まず、それぞれのリスクに対する「漏気」の影響度について。

先ほど挙げた4つのリスクは、

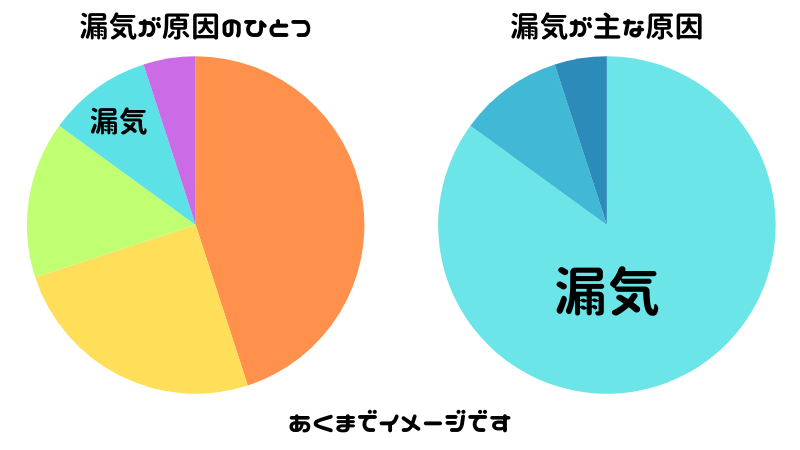

- 「漏気」が原因のひとつであるもの

- 「漏気」が主な原因であるもの

という2種類に分けることができます。

前者は、「漏気」を抑えるだけでは解決できませんが、「漏気」を抑える(気密性能を高める)以外のその他の対策をとればかなりの部分が改善できるという意味でもあります。

後者は「漏気」を抑えるだけでも大部分が解決できる、裏を返せば「漏気」を抑える(気密性能を高める)以外に打てる対策が少ないということになります。

つまり後者にあてはまるリスクの方が、「漏気」対策を怠るとその他の対策ではカバーができない、「漏気」の影響度が大きいものであるということです。

それでは1~4番までのリスクはそれぞれどのように分類されるでしょうか。

1番のエネルギーロスと2番の温熱快適性のリスクについては、どちらも室内の温熱環境に関連するリスクです。「漏気」による影響は無視できませんが、そのほかにも様々な要素が複雑に絡み合って問題を引き起こしています。

影響を及ぼす要素としてはおおよそ以下のものがあります。

- 建物の断熱性能

- 建物の気密性能

- 熱橋(周りと比べて極端に断熱性能が低い部分)の多さ

- 吹き抜け空間の有無

- 換気の熱交換機能の有無

- 日射遮蔽(ブラインドやひさしなど)の具合

これらの要素はそれぞれある程度の影響力の違いがあり、その中でも一般的には建物の断熱性能の影響が最も大きいです。それに比べると「漏気」の影響度は相対的には大きくありません。

(※古い日本家屋のように気密性能が著しく低い住宅であれば「漏気」の影響は非常に大きくなります。)

つまりこの2つのリスクは、前者の『「漏気」が原因のひとつであるもの』ということになります。

残った3番と4番はどうでしょうか。

3番の計画換気が乱れるという問題については、設計段階での問題がなければそれ以外に影響するのはフィルターの清掃状態ぐらいです。設計段階での問題についても、一般的な住宅において設置されるダクトは長くなく複雑でもないので、問題を引き起こすことは稀と言えるでしょう。

4番の壁の中での結露発生の問題は、まず根本的に壁の中に水分を持ち込むことが最大の原因です。工事中の資材の雨濡れの放置や資材自体の初期含水なども水分を持ち込む要因ですが、竣工後は雨漏りを除けば、「漏気」による水分の移動が最大の水分を持ち込む要因となります。

したがってこの2つは後者の『「漏気」が主な原因であるもの』となります。

先ほども書きました通り、後者の『「漏気」が主な原因であるもの』が当てはまる3番と4番のほうが、「漏気」を抑える(気密性能を高める)以外の対策がほとんどないため、リスクに対する「漏気」の影響度がより大きいといえます。

〇実際に想定される問題の危険度

次に、実際に想定される問題の危険度の違いについて。

前述したように1番と2番のリスクに関して、「漏気」単体の影響度はそこまで大きくありません。

気密測定を行っている者としてはあまり大々的には書くべきではないのかもしれませんが、正直なところ一般的なレベルの住宅(※古い日本家屋のような著しく気密性能の低い住宅以外)においては気密性能以外の断熱性能の改善などのその他の対策がしっかりとれていれば、1番のエネルギーロスと2番の温熱快適性の問題は8割がた改善できるといっても過言ではないと思っています。

そのうえでさらに光熱費を抑えるためにエネルギーロスを少なくしたいというのであれば、照明をこまめに消したりエアコンの設定温度を変更したりといった「一般的な省エネ対策で抑えられる消費エネルギー量」と、「気密性能の高めることで抑えられる消費エネルギー量」に、あまり大きな差はないでしょう。

また1番のエネルギーロスの問題自体、家計には響くものの健康被害等の取り返しのつかない大きな問題につながる危険度はほとんどないものです。

(地球規模の問題のことを考えられる方には最も危険なことかもしれませんが・・・。)

2番の温熱快適性の問題についても「漏気」以外の対策がしっかりとられた状態であれば、ヒートショックといった健康被害につながるほどの大きな問題につながるとは考えにくいです。あまりに敏感な方でなければ、暖房を強めてサーキュレーターを使用するといった対策を行うだけでも改善できます。

つまり1番と2番のリスクのどちらに関しても、「漏気」単体で生じる問題を考えると取り返しのつかない問題に発展するほどのものではなく、実際に想定される問題の危険度はあまり高くないと言えます。

次に3番と4番のリスクについて。

3番の計画換気が乱れてしまった場合に実際に想定される問題は、まずフィルターを介していない空気が室内に入り込んでしまうことです。花粉症を引き起こす原因物質である花粉、風に乗って流れてくる黄砂、工場などから発生しているPM2.5といったアレルギー反応やその他の影響を人体に及ぼす物質が屋外の空気には含まれており、「漏気」によりそれらを引き込んでしまいます。さらに都市部の交通量の多い道路に面する立地であれば排気ガスなどの空気の清浄度の問題で、そちらの方角からは空気を引き込まないように設計しますが、そうした配慮がうまく機能しない事態にも陥ります。

また、室内で発生した有害な物質や水蒸気、油煙や臭いを排出できないという問題も発生します。室内で発生する物質というのはCO2やVOC、ホルムアルデヒド(シックハウス症候群を引き起こす物質)などです。換気というのは新鮮空気を取り込んでそれらの濃度を下げたり、室外に排出したりすることを目的としますが、計画通りの換気ができていないとそれらが室内を循環してしまい濃度が上がったり、隣室との間で行き来するだけで排出されていなかったりといった問題を引き起こします。

こうした問題は、CO2濃度の上昇により集中力が低下したり、臭いが内装材への定着してしまうといった問題から、室内にいても花粉症の症状が緩和されなかったり、シックハウス症候群を引き起こしたり、その他のアレルギー性の症状を引き起こしたりといった健康被害の問題にもつながる危険度の高いものと言えます。

4番の結露発生の第一の問題は、壁の中でカビが発生することです。この問題の厄介なところが、壁の中に隠れてしまっているのでカビの発生に気付けず、わかってからも対処がしづらいことです。知らず知らずのうちに発生したカビからは胞子が飛んで室内に拡散して増殖するとともにアレルギー反応などを引き起こし、長期的にはさらなる健康被害につながります。

次に断熱材や木材が湿気を吸い込むことです。断熱材は含水率が高まることで性能低下が起こります。

木材は言わずもがな、濡れた状態が続くと木材は腐朽が進んでしまい、耐久性が大幅に低下していきます。それが主要な構造体であれば耐震性の低下にもつながる可能性があり、大問題へと発展しかねません。

これらの問題は健康被害とともに住宅の耐久性、耐用年数、耐震性に関わってくる問題で、実際に発生してしまった場合は非常に危険度が高いと言えるでしょう。

このように、それぞれの「漏気」のリスクについて実際に想定される問題の危険度を考えると、健康被害や住宅の耐久性といったより重大な問題を引き起こしかねない3番と4番のリスクを回避することのほうがより重要なことと考えられます。

以上のように、それぞれのリスクに対する「漏気」の影響度を考えても、実際に想定される危険度の違いを考えても、「漏気」のリスクとしては1番のエネルギーロスと2番の温熱快適性のリスクはさほど重要なものではありません。

3番の計画換気の乱れと4番の結露のリスクこそが重要なのであり、気密性能を高めることの主な目的とされるべきものです。

ただ悲しいかな、この認識は世間的には浸透していません。むしろ1番のエネルギーロスと2番の温熱快適性のリスクを回避することのほうが建物の気密性能を高める目的であるというイメージが強いぐらいです。なぜならそのほうが一般の方も興味があり、わかりやすく、説明する側も伝えやすい話だから。

やはり目先のお金に関わる話は強い・・・。

この目的を履き違えてしまうと、先ほどご説明したようにエネルギーロスや温熱快適性に関して「漏気」はそれほどの影響力がないため、期待した効果を得られず不満を持つことになり、「気密性能は低くても問題ない」という恐ろしい結論に達しかねません。

長々とご説明してきたように、「漏気」に関してのエネルギーロスや温熱快適性の問題は、計画換気の乱れや結露の問題からくる健康被害や建物の耐久性・耐震性の低下といった問題と比べると些末な問題です。 そこをはき違えないように、またそこをはき違えた人に騙されないように、一生に一度と言われる買い物をする際には十分にご注意ください。