「気密測定」について その1

前回は、「漏気」は怖いことなのか?というテーマでお話をしました。

今回は、私が行っている「気密測定」について書いていきたいと思います。

まず、気密測定とは何かについて。

気密測定とは、

建物の外皮に圧力をかけ、そのときの外皮のすきまなどから出入りする空気の量(漏気量)を測定して、その建物の気密性能を数値化する検査

です。

つまり簡単に言えば、これまで何回にもわたってご説明してきた「漏気」が建物にどれだけあるのかを測定する検査ということですね。

そのためには、測定用のファンや機器を現地に持ちこみ、玄関ドアや窓などの開口部にそれらをセッティングしてその他諸々の準備を行い、検査を行うことになります。

なぜこのような特殊な検査が必要になるのでしょうか。

気密測定を行う目的

それでは、なぜこのような特殊な検査が必要になるのかを説明するために、気密測定を行う目的とは?という話をしましょう。

まず1番目の目的としては、

建物の気密性能を数値化できることにより、ほかの建物と気密性能を比較できるようにする

ということです。

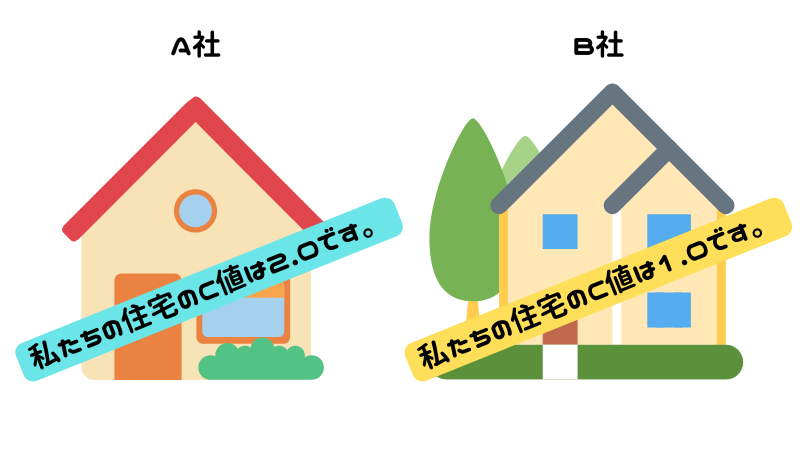

日本において建物の気密性能を表す値として代表的なものが、C値と呼ばれる性能値ですが、この数値が小さければ小さいほどその建物の気密性能は高いです。

(C値の詳しい説明については別の機会にしたいと思います。)

例えばA社とB社の住宅があり、A社の住宅はC値が2.0、B社の住宅はC値が1.0であるとHPで書かれている場合、B社の住宅のほうがより高気密な住宅であるとHP上では言っているということになります・・・。

・・・すごく引っかかる書き方をしていることに気づいてもらえると思いますが、なぜこのような書き方を私がしたのかを以下でご説明しようと思います。

設計段階で気密性能は評価できない

建物の主要な性能値である「耐震性能」や「断熱性能」であれば設計時にすでに評価が可能で、設計図面などから読み取ることができます。耐震等級がいくら、総合熱貫流率・熱損失係数がいくらといったものです。

これらの性能値はもちろん複雑な計算などを必要としますが、その建物に関する図面や書類上の情報だけで評価することが可能です。

断熱性能を例にすると、壁・屋根・床・基礎などの断面図があり、それらの面積がわかり、どんな性能の断熱材や窓が使われるかがわかり、換気装置の仕様や換気量が決まっていれば、熱損失係数がいくらかは決定します。

またその設計通りに施工されていれば、設計通りの性能値がほぼ達成できます。

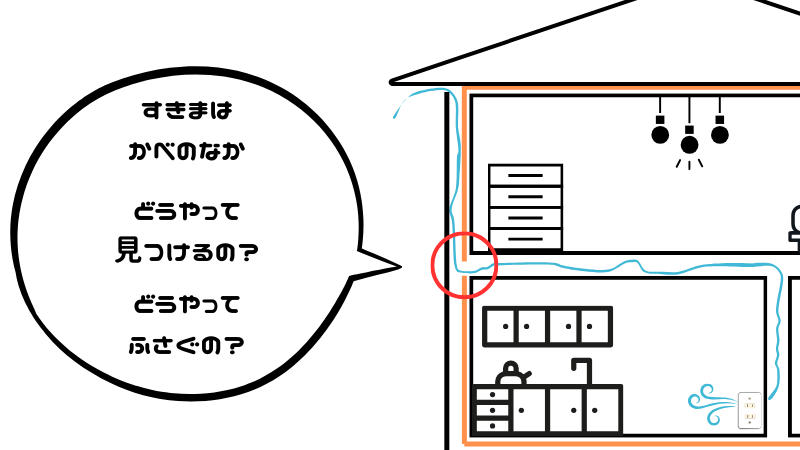

それに対して、「漏気」というものはこれまでのブログでさんざん「わからない」とご説明してきたように、建物の「気密性能」は容易には評価できません。

まず前提として、

建物の設計段階で気密性能を評価する方法は私の知る限り存在していません。

設計図の断面詳細図上にどんな気密シートを使うかが書かれており、天井点検口やコンセントボックスなどは気密仕様の製品を使用し、各所に気密テープで使用するといった指定があったとしても、そうした図面や書類上の情報から気密性能(C値)がいくらになると評価することはできないのです。

図面上で評価する方法自体がない理由、それは図面上では表現されない、表現できない部分が気密性能には大きな影響を与えるため、図面上で評価する意味がないからだと考えられます。

例えば、

建物のどこに気密テープを使うのか、

それをどのように、

どれくらいの力で押し付けて貼るのか。

どこにシーリングをうつのか、

それをどのようにうつのか。

こんなことをすべて事細かに表現し、指示している設計図は存在しません。

ただ、こうした細かなことの積み重ねが、建物の気密性能に大きな影響を与えるのです。

ですので、例えばある工務店の高気密住宅の設計図を使って、普段高気密住宅を施工していない工務店が施工した場合、その高い気密性能が再現できるとは限りません、というよりも、再現できないといった方が正しいです。

設計図には気密性能にとって大事なことが表現されていませんから。

普段から高気密住宅を施工している業者は漏気が生じやすい場所などの気密性能にとって重要となることを理解しているので、設計図に表現されていない対策をすることで気密性能を確保しています。

そして、たとえそういった経験豊富な工務店がすべてのノウハウを詰め込んだ設計図を作ったとしても、その図面ができた段階でその建物の気密性能がいくらだと評価することは残念ながらできません。最初に書いたように、施工の経験値や丁寧さで大きく変わる気密性能を図面上の情報で評価する方法自体が存在していないからです。

ここまでお話しすれば、なぜ私が、

「例えばA社とB社の住宅があり、A社の住宅はC値が2.0、B社の住宅はC値が1.0であるとHPで書かれている場合、B社の住宅のほうがより高気密な住宅であるとHP上では言っているということになります・・・。」

というすごく引っかかる書き方をした意味が分かるのではないでしょうか。

HP上で見かける気密性能の本当の意味

上記した例のように、戸建住宅を検討している方は工務店やハウスメーカーが自社の住宅の気密性能(C値)がいくらであると謳っているのを目にする機会があると思います。

図面などから気密性能を評価することができないのであれば、その数値というのは何なのでしょうか。

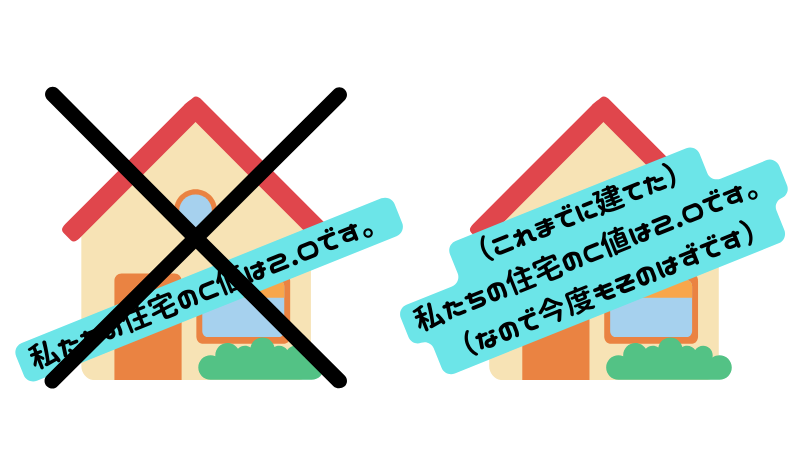

それは、これまでその会社が建ててきた住宅を実際に気密測定した際の実績値から、自社が建てる住宅の気密性能はいくら以上であることが期待できるといっているにすぎません。

図面上で評価することができない以上、本当にその数値以上の気密性能が確保できるという保証はどこにもないのです。

(実際に完成後に気密測定を行い、その数値を確保できていない場合は手直しを繰り返してでもその数値をクリアするように保証する、という場合はあります。その場合は安心ですね。)

結局のところ、実際に建物の気密性能を知るためには、建物の完成時に気密測定を実施して数値を確認する以外の方法は現在のところありません。

つまりHP上などで自社の住宅の気密性能がいくら以上であると謳っている以上、完成時の気密測定は不可欠ということです。

気密測定を実施しないと、気密性能がその数値以上であると証明することができないのですから。

つまり、気密測定を行う1番目の目的は、

「建物の気密性能を数値化できることにより、ほかの建物と気密性能を比較できるようにする」

ということだと最初に説明しましたが、それは、

「建物の気密性能を把握する」

という0番目の目的の存在を前提にしたものと言えます。

先ほどのA社とB社の例に戻りますが、HP上の情報ではB社のほうが高気密な住宅ですが、実際には完成して気密性能を測定するまでどちらの住宅が高気密なのかは判断できません。

実際の住宅が完成した段階で気密測定を実施し、その数値を得ることで初めてどちらの住宅の気密性能が高いのか比較することができるようになります。

もしもあなたが高気密な戸建住宅を検討しており、A社とB社のHPを比較してより高気密な住宅をつくると言っているB社に相談したところ、B社が完成時の気密測定を実施するつもりがないのであれば、B社に工事を依頼するのを私はおすすめしません。

そのB社は、

HPで謳っている気密性能を自ら保証する気がないか

保証できないこと自体を理解できていない業者であるか

そのどちらかだからです。

もしHP上に気密性能が謳われており、その数値をあなたが求めているのであれば、依頼する前に気密測定を実施するつもりがあるかどうかは質問してみるべきだと思います。

気密測定は日本で必須の検査ではありませんので、実施しないと答えた場合に即NGと判断するのは早計だとは思いますが、ひとつの良い判断材料にはなるでしょう。

「建物の気密性能を把握する」

この0番目の目的と説明したことは、説明する側にとってはとても当たり前すぎて説明を省いたり、忘れたりすることが多いのですが、その説明なしに気密測定の1番目の目的として、

「建物の気密性能を数値化できることにより、ほかの建物と気密性能を比較できるようにする」

という説明を聞いただけでは、普通「気密測定は他人の住宅と比較したい人向けのマニアックなものなのか」と思ってしまいますよね。

そして「私はほかの住宅と比較するつもりはないし、私が依頼する業者はC値が1.0と言っているのだから気密測定をする必要はない」と思ってしまっても不思議ではありません。

このような、説明する側と説明を受ける側の前提知識の違いによる悲しいすれ違いが、気密測定の必要性がいまだに世間的になかなか認知されない根本原因かもしれません・・・。

気密測定の1番目の目的の説明だけで長々と書きすぎてしまいました。

書きはじめた時には連載にするつもりは全くなかったのですが・・・2番目の目的以降の話は次のブログにしたいと思います。

少しでもご興味がありましたら、次回もお付き合いください。